昨今ではグラフィックレコーディング(GR)やリアルタイムドキュメンテーション(RTD)が注目されている。

文字だけでなく、図やイラストなども使ってビジュアル的にわかりやすく構成し、議論や会議などの流れを視覚化するのがグラフィックレコーディング。それらをリアルタイムに行っていくこととそれに関わる手法全般がリアルタイムドキュメンテーションと呼ばれている。みたいな感じ?(要出典)

そのすごさについて初めて理解できたので、まとめておこうと思う。

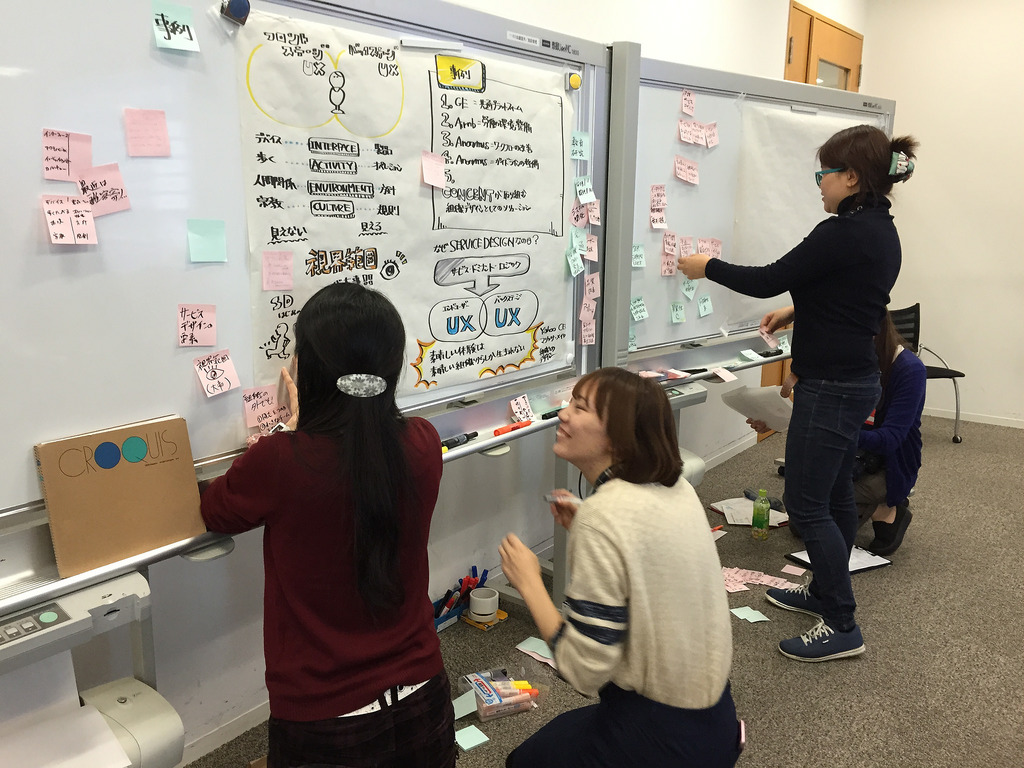

グラフィックレコーディングの例

以下の画像は、私がHCD-Net 第7回 サービスデザイン方法論で発表したライトニングトーク『なぜサービスデザインの方法論をワークショップ形式で学ぶのか』を、常葉大学・未来デザイン研究会の濱西さんがRTDとしてノートにグラレコしてくださったもの。

スライド作る前に内容を口頭で話して彼女にまとめてもらいたいぐらい、というクオリティ。

ノートテイクはひとりで行う作業だけれど、大きな模造紙いっぱいにレコーディングをしていく時には、チームとして数人で作業したりする。未来研のメンバーはチームでのレコーディングについても訓練されていて、動きに無駄がない。

レコーディングの際、我々から見ればRTDと呼んで差し支えないであろうと思われる程度のタイムラグも、彼女らにとってはRTDではないという位置付けになるようだ。付箋などに一度テンポラリーな記述を行い、それを中間記録として処理する時には、彼女らの成果物には「リアルタイム」という冠が付かない。

しかも今回は1、2年生のメンバーで構成されており、ベテランの3、4年生がいない中での作業。後輩がよく育っているという点も特筆すべきことだと思う。

グラフィックレコーディングはパフォーマンスではない

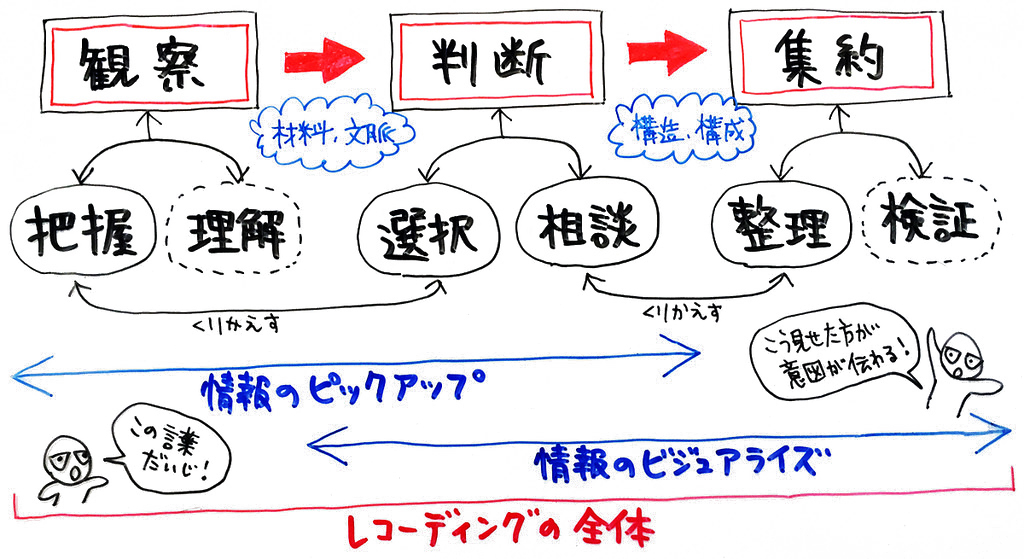

グラフィックレコーディング、特にRTDは、イベント中の華やかなパフォーマンスとして評価されることが多いような気がする。けれど、重要なのはそこじゃない。記録すべき情報のピックアップスキルと、記述すべき構造のビジュアライズスキルの両輪にある。その本質がもっと理解されていくといいんじゃないかと感じた。

情報を可視化するためには、材料と文脈を捉える必要がある。同じ材料でも文脈によって重要度は変わるし、可視化するための構造も変わってくる。

可視化するために手を動かすことは実はそれほど重要じゃなくて(いや重要なんだけど)、ピックアップとトリアージが肝なのかな。確実にピックアップできているかどうかも重要だけど、どのようにトリアージするかがアウトプットの質を確実に支配する。

— Hitoyam (@hitoyam) 2015年1月10日

とはいえ、手を動かすスキルは大前提でもある。イラストや図版は、おまけではなくて必要材料なのであって、情報を構造化するだけでは少しもったいない。思考をなめらかに機能させるためにも、手を動かすスキルは高い方が有効である。

粒度の小さい瞬間的な選択と、時間軸ごとの俯瞰的な集約、時間軸に依存しないところにある隠された文脈。相当タフなキュレーションなわけだから、自動書記できるレベルで手を動かし慣れてないと、思考がなめらかに機能していかないと思うんだよね。

— Hitoyam (@hitoyam) 2015年1月10日

これらを訓練によって身に付けたのが、未来研のメンバーなのである。

また、複数のメンバーで絶えず小さな相談を繰り返していることが、経験値の並列化を促し、彼女たちなりの集合知を形成しているように見える。小規模なプロジェクトに対して、おびただしい数のイテレーションを回している様子は、並みのアジャイルチームよりずっと洗練されているのではないかと思うほどだ。

グラフィックレコーディングのプロセス

そんなこんなで、自分が実際に見たグラフィックレコーディングの現場で行われていたと思われるプロセスを、ざっくりとまとめてみた。あくまで自分が見聞きしたものを自分の頭の中だけでまとめたものなので、もっとちゃんとした資料があるようなら教えてもらえるとうれしい。

そのスキルはお絵かきのスキルではない

ただ単に「イラストを使ってー、大きな紙にー、記録をするよー、すごいねー」みたいなふんわりした話ではなく、そのために必要な能力に着目してほしいなと思う。実際に未来研メンバーの動きを見た人なら、お絵かきをすることがコアスキルでないことはすでによくわかっていると思う。

上記はチームでの役割分担となることもあるし、ひとりでのレコーディングの場合にはひとりの脳内でこれが行われるわけだ。こうしたプロセスを何度も経験し訓練を重ねることは、どれだけの観察力・判断力・理解力・適応力を磨いていることになるのだろうか。

理解のためのデザインを瞬間的に行っているのが、個人的にいちばん感心する点。IA業務などをしている人は、じっくり時間をかけて同じことをする。それを瞬発力でこなしていく感じ。実は本人が内容について理解していなくても成り立つのが面白いところで、理解はしていなくてもキュレーションはできる。その感覚もすごい。

私も今日から修業しよう

若い人のすごさに触れたので、私も置いていかれないように修業する。また勉強させてもらうぞ! だって、自分がそのスキル、全部満たせるか? と考えたら、ちょっと難しいよね。だから純粋にすごいと思うし、尊敬するし、ちょっとこわいなと思う。若手、こわい。簡単に頭越しに飛び越えて行かれちゃうよね。

私のLTのグラレコをしてくださった濱西さんのブログや小野寺さんのブログは、大学一年生とは思えないしっかりした内容。皆様も是非チェックして、思う存分ショックを受けるとよいと思う。

1/13 追記

リアルタイムドキュメンテーションの資料

当エントリを読んでくださった常葉大学の安武先生(未来研の顧問)から、RTD公開講座の資料を教えていただきました。ありがとうございます!

グラフィックレコーディングのトレーニング資料

あともうひとつ、和田あずみさんのスライドを見つけたので、こちらも勝手に参考にさせていただくことに。まずは何より構造化が必要という認識と、イラスト禁止でトレーニングをはじめるというアイディアが私のものと同じだったので、すごくうれしかった!